2014年頃、わたしの友人の奥様が2010年型ホンダフィットで、この事象に遭遇しました。トヨタに勤める友人によるとこのタイプの事故は結構多いそうです。どういう事象かというと:

アクセルペダルとブレーキペダルの構造、配置

ホンダフィットやトヨタヴィッツあるいはニッサンマーチなどの小型車では、ドライバーや助手席に邪魔なタイアハウス(前輪のでっぱり)があり、足下が狭くなっています。このため、アクセルペダルとブレーキペダルの間隔が狭く、また、(タイアハウスのために)若干左寄りになっています。

こういう構造で、通常右足でアクセル、ブレーキを操作しますが、何万回に一回でもブレーキを踏む際にアクセルとブレーキの丁度真ん中を踏んでしまい、:アクセルとブレーキの同時踏みが発生します。

アクセルペダルとブレーキペダルの同時踏み

アクセルペダルとブレーキペダルを同時に踏むとどうなると思いますか?

答えは2種類です。装着されているブレーキブースター(踏力倍力装置)の種類により異なります。2017年現在、ブレーキは:

1.負圧式ブレーキブースター:

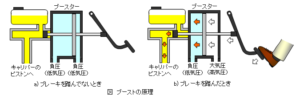

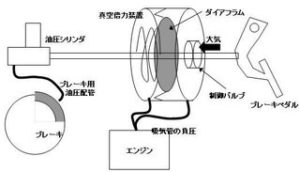

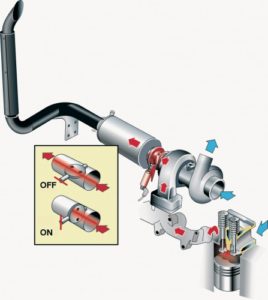

特に作動にエンジン吸入負圧(エアインテークプレッシャー)を用いる物は、日本語では真空サーボやマスターバック、英語圏ではバキュームサーボ (vacuum servo) とも呼びます。その作動原理は、ブレーキブースターは、ブレーキペダルを介して伝えられる運転手の制動力を、バキューム圧によって補助する事でマスターシリンダー (en:Master cylinder) に制動力を乗算して伝える作用を果たします。(以上Wikipediaから抜粋)

要するにダイヤフラムと呼ばれるゴムの空気袋の中を負圧(Negative Pressure)にして運転者の踏力補助を行うわけです。

画像出典:Wikipedia

ダイヤフラムが負圧になるということは、アクセルが閉じていなければなりません。すなわち、エンジンインテークが負圧です。ところが、アクセルとブレーキを同時に踏むということは、エンジンが吹ける=インテークが正圧になります。

そこでブレーキブースターは作動しなくなり、運転者の踏力(弱い)だけになります。

クルマは徐々に進行し、障害物に衝突して漸く停止となります。

つまり、アクセルを踏むことにより、ブレーキブースターが作動せず、踏力が弱いのでクルマは動いてしまう訳です。しかし、弱いながらもブレーキが効いているので暴走状態にはなりません。

2.油圧式ブレーキブースター:

ブレーキ操作力補助に蓄圧器(アキュムレーター)や電動ポンプの作動による油圧を用いる物。小型な装置ながらも強力な制動力補助が可能です。

古くから米国製の小型トラック(ピックアップトラック)やSUV車に用いられており、これらのポンプはエンジンによってベルト駆動され、油圧はパワーステアリング等と共用されます。

そのほか、1982年年のBMWの5シリーズ(E28)や1991年のY32系ニッサングロリア、セドリック及びシーマ等の高級車を中心に採用されいましたが、近年ではディーゼルエンジンと同じくスロットルバルブを持たず燃料噴射量のみで回転数を制御する構造上、インテークマニホールド内の負圧がそれ程強くならないガソリン直噴エンジンや、低速、定速走行中はエンジン自体が回転しないハイブリッド車、負圧を発生させるエンジンそのものが存在しない純粋電気自動車等のブレーキアシストにこの形式の採用が進んでいます。(以上Wikipediaから抜粋)

さて、この方式のブレーキでアクセルペダルとブレーキペダルを同時に踏んだらどうなるのかというと:

結論から言えば、クルマは止まります。

なぜなら、アクセルを踏んでもブレーキを同時に踏めば、油圧ポンプが作動しブレーキブースターとして機能し、低速においては、アクセルに勝る制動力を発揮できるからです。高速では、勿論慣性力があるために直ぐには止まれませんが制動力があるために暴走状態には発展しません。

本稿との関連はありませんが、もうひとつのブレーキブースターについて:

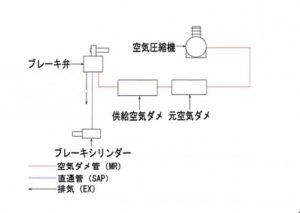

3.エアブレーキ:

空気ブレーキ(くうきブレーキ、 Air Brake、エアブレーキ)とは、空気を利用したブレーキ(制動装置)の一種で、圧縮空気でブレーキシリンダを動かしブレーキをかける装置です。供給源としては、コンプレッサーでエア・タンクに詰めた圧縮空気を利用します。ただし、排気ブレーキとは異なります。

油圧やエアインテーク負圧を用いたブレーキブースターに比べ大きな制動力が期待できるため、鉄道車両や中型・大型のトラック、バスのブレーキに使用されます。ブレーキから足を離すととシリンダーに溜まっていたエアーが抜けるのでプシュッというエアー音がします。街中でよく聞くトラックやバスなどから発せられる「プシュッ」という音はこのためです。

油圧ブレーキと異なり、陸上である限り存在する「空気」を外部から取り入れてブレーキの媒体として用いており、この点において信頼性が高い方式といえます。しかしながら、ブレーキ管に破損があった場合、圧力が失われてブレーキが原則的に失効するのは同様です。そこで、複数の車両を連結して用いる鉄道車両においては、ブレーキ失効対策としてエア漏れした車両を隔離できるなど、様々な機構が施されていますが、トラック、バスではその対策はありません。

画像出典:Wikipedia 上段左:エアブレーキの蓄圧状態確認の計器 上段右:ドラムブレーキをエアエキスパンダーで拡げる装置

このエアブレーキの使用方法については、運転に大変気をつけなければならない問題があります。エアブレーキの使用法が関係している事故として:

みなさんも憶えておられると思いますが軽井沢スキーバス転落事故(かるいざわスキーバスてんらくじこ)は、2016年(平成28年)の1月15日、長野県の国道18号碓氷(うすい)バイパス入山峠付近で、定員45人の大型観光バスがガードレールをなぎ倒して道路脇に転落した事故です。乗員・乗客41人(運転手2人、乗客39人)中15人が死亡、生存者も全員が負傷し、単独バス事故としては、1985年の犀川(さいがわ)スキーバス転落事故以来、最多の死者が発生しました。

わたしが推定する事故原因は、運転手の知識不足による「ブレーキのバタ踏み」によってエアブレーキのエアが抜けてしまい、ブレーキが効かない状態になり、暴走状態になったものと考えています。

この事故は次のブログで取り上げます。

この他、ディーゼルエンジンでは、排気ブレーキというのがあります。

4.排気ブレーキ:

排気ブレーキ(はいきブレーキ、 Exhaust brake、エキゾーストブレーキ)はエンジンブレーキの効果を増加させる補助ブレーキの一種で、ディーゼルエンジン特有の装置です。エキゾースト・リターダーとも呼ばれます。大型自動車のほか、エンジンで走行するディーゼル機関車など鉄道車両に装備しているものがあります。

排気ブレーキは排気管を閉塞するバルブを設けて排気抵抗(排気圧力)を増やすことでエンジンの回転抵抗を増やし、エンジンブレーキの作用を強化します。長く続く下り勾配ではフットブレーキを多用すると過熱によるフェード現象(ドラムブレーキの摩擦材表面が溶けてブレーキが効かなくなる)やベーパーロック現象(油圧管内に空気の泡が生じ、管を閉塞させて油圧が効かなくなる)により制動力が極端に低下することから、フットブレーキの負担を軽減するためにエンジンブレーキを使用しますが、ディーゼルエンジンはガソリンエンジンに比較するとエンジンブレーキの効きが弱いなかで、大型自動車などの車重が大きい車両ではより強いエンジンブレーキが必要とされるため、ほとんど装備されています。

画像出典:Wikipedia

※要するに、負圧式ブレーキブースター装着車では、「ブレーキペダルとアクセルペダルの同時踏み」が発生した場合には、車体がじりじりと前進(あるいは後進)し、障害物に衝突して停止することになります。

コメント

トラックバックURL