まず、申し上げたきことは、飛行機というのは、何か大空を自由に飛び回っているイメージがあります。

しかしそれは違います。飛行機ほどその運航ががんじがらめになっているものはありません。

その運航には2種類あり『有視界飛行方式』と『計器飛行方式』があります。

有視界飛行方式は、確かに離陸して管制圏を離れてからは、目的地の管制圏に入るまではかなり自由に飛行高度もルートも選べます。もっとも西行東行で飛行できる高度は決まっていますが。

しかし、エアラインが飛んでいるような飛行方式は、全て計器飛行方式であります。

これは、計器に従って飛ぶわけではなく、『常時、管制機関の指示に従って飛行する』ことが計器飛行方式の本当の意味です。そしてオートパイロットと自動運航は少し意味が違います。

通常運航で自動運航とは、FMS(フライトマネージメントシステム)と呼ばれる装置にオートパイロットを連動させて飛行します。説明が長くなるので、その説明は後日いたします。

さて、今日はこのなかで飛行機の着陸における自動運航について、自動車の自動運転との対比においてお話ししたいと思います。

霧雨が降り雲が低く立ち込め視界が800mしかない羽田空港滑走路34L(レフト)に着陸するシーンを想定します。

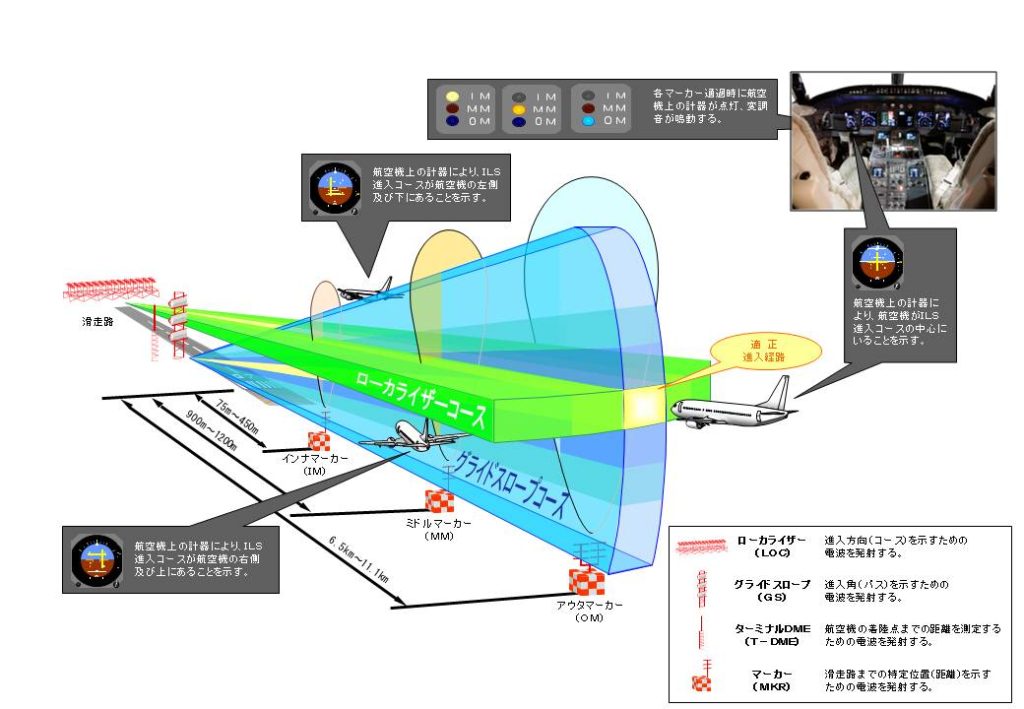

千葉御宿上空付近から羽田方面に向かい羽田RWY34LのILS(計器着陸方式)のローカライザー(LLZ 進入方向の指示)の電波にオートパイロットの操縦で乗って1500フィートに降下し水平飛行をしていきます。

アクアライン海ほたるの少し左横を通過して、滑走路の約5マイル手前に来ると、グライドスロープ(降下経路の指示)が計器(ADIなど)上で上から降りてきて、オングライドで自動降下に移ります。

200フィート(約67m)まで降下したところで滑走路進入灯が見えれば、ランディングです。

わたしの時代はそこでオートパイロットをOFFにして手動で着陸に入りましたが、今はそのまま自動着陸してよいようになっているかもしれません。いずれにしても地上からの電波に誘導されて自動装置での進入・着陸でした。

だから飛行機には地上からの電波を受ける装置はついていても、自動運転車についている障害物検知のセンサーはついていません。

また、飛行機は見えない状況でも運航します。

例えば自動運転が可能になって、例えば東名高速を走っていて、霧が深くなったり雪が降ったりしたら高速は今まで通り閉鎖されるのでしょうね。

ということは、自動車の自動運転は天気が比較的よい時だけの運行ということになりますね。

それはそうです。飛行機と違って雪が積もればタイアが滑って走れません。

しかし、雪国では積雪は日常茶飯事。雪国で積雪時に自動運転するのでしょうかね?

テスラの死亡事故で論議の的になったミリ波レーダーというのは、便利な機能ですが、また、同時に誤作動・誤認識が多く、わたしもトヨタ車(プリウス)のレーダー クルーズ コントロールONで走行中、トンネルのカーブしている部分でレーダー波が乱反射、クルマが割り込みされたと認識してブレーキがかかったことがあります。

後続車が近かったので危ない思いをしました。すぐアクセルを操作して何事もなくすみましたが。

また、ある程度の強い雨や雪になると、ミリ波レーダーは、雨滴にレーダー波が反射して使えなくなります。

飛行機のILSに使っている電波は、これとは違って指向性が強いので雨には影響されません。

カメラの場合は、強い逆光若しくは同様の光源、白い壁、霧、雪や前方が開けている波止場の駐車場などでは前方を認識できません。

赤外線レーザーの場合は、探知距離が比較的短い(5~6mくらい)が分解能が高く、人なども認識可能ですが、逆光や悪天候に弱いとされています。

飛行機の自動運航はこれとは逆で、天気が悪くなればなるほど自動運航が推奨されており、機体側の装備、パイロットの資格そして空港側の施設によって、最低降下高度が決まっています。

下の添付画像のILS進入のカテゴリーⅢA、B、Cでは最早人間のパイロットが目で見て着陸か着陸復行(ミストアプローチ)かを判断するには高度が低くまた操縦する時間的余裕もないので自動着陸が基本となっています。

時間的余裕とは、例えばパイロットが着陸復行(ミストアプローチ)を決意(決意するにも時間がかかる)して、操縦桿をひいて上げ舵にし、エンジンを目いっぱい吹かしたとしても、エンジンがパワーを発揮するには最低でも1~3秒はかかります。

カテゴリーⅢAでも高度100フィート(約30m)ですから大型機では車輪が地面に着地してしまいます。そしてこのような自動運航では、PCようなクラッシュやバグが許されません。尤も、初期のハイテク機では、コンピューターのバグと機体飛行特性が相まって大事故に発展した例がたくさんあり、そのうち本欄でご紹介いたします。ご興味があるひとは乞うご期待です。

最近のADI(姿勢指示器)LED表示になっています。

最近のADI(姿勢指示器)LED表示になっています。左横の縦が速度、右横縦が高度、小さなひし形が2つあり下側のひし形がローカラーザー、右真ん中付近にあるのがグライドスロープの表示です。

下の半分丸は、方位です。

茶色の部分が地面、空色部分が空です。

この計器は、速度が大きい方が上にあるので、多分ボーイング系だと思います(B777?)。エアバス系は、速度が大きい方が下にきますので。

出典:http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11120777591 Yahoo知恵袋より

| カテゴリー | 決心高 (DH) | 滑走路視距離 (RVR) |

|---|---|---|

| カテゴリーI (CAT I) | 200ft以上 | 550m (1800ft) 以上または視程800m以上 |

| カテゴリーII (CAT II) | 100ft以上200ft未満 | 350m (1200ft) 以上 |

| カテゴリーIIIA (CAT IIIA) | 100ft未満または設定なし | 200m (700ft) 以上 |

| カテゴリーIIIB (CAT IIIB) | 50ft未満または設定なし | 50m (150ft) 以上、200m (700ft) 未満 |

| カテゴリーIIIC (CAT IIIC) | – | – |

トラックバックURL